갤러리 라메르(인사동 소재)의 리딩 아티스트(2013 La Mer Leading Artist)로 선정된 박대용 작가의 개인전이 1월16일부터 일주일간 열렸다. 박대용 작가는 ‘남도의 풍경’이라는 주제로, 그가 자랐고 현재 살고 있는 고향 땅을 형상화한 작품들을 선보이고 있다. 그는 한국의 전통채색 기법을 고집하는 것으로도 유명하다. 한지에 직접 천연안료를 개어 만든 색으로 남도의 풍경을 오롯이 담아낸다. 그럼에도 진부한 구석을 느낄 수 없는 것은 그가 보여주는 특유의 색채와 조형미, 그리고 자연과 인간관계에 대한 새로운 해석 때문이다. 봄, 여름, 가을, 겨울 제각각 다른 빛깔로 그려진 남도의 사계를 만날 수 있는 것 또한 묘미다.

취재 구선영 기자 사진 왕규태 기자 촬영협조 갤러리라메르 (02-730-5454)

▲ 겨울아 겨울아 매화향기 맡아봐 장지 먹 분채, 117×91cm, 2012

국내 화단에는 남도 풍경을 그리는 작가가 많다. 왜일까. 남도는 대한민국 자연과 문화의 보루 같은 존재다. 그만큼 오래되어 자연스러운 정취가 잘 간직되고 있다는 얘기다. 박대용 화가도 남도 풍경을 그리는 작가다. 목포에서 태어나고 성장한 마흔 두 살 토박이인 그가, 그림그리기를 전업으로 삼으면서 겪어야했던 모진 생활에도 고향땅을 떠나지 않고 버틸 수 있었던 이유는 하나다. 남도라는 땅과 마을, 사람을 사랑해서다.

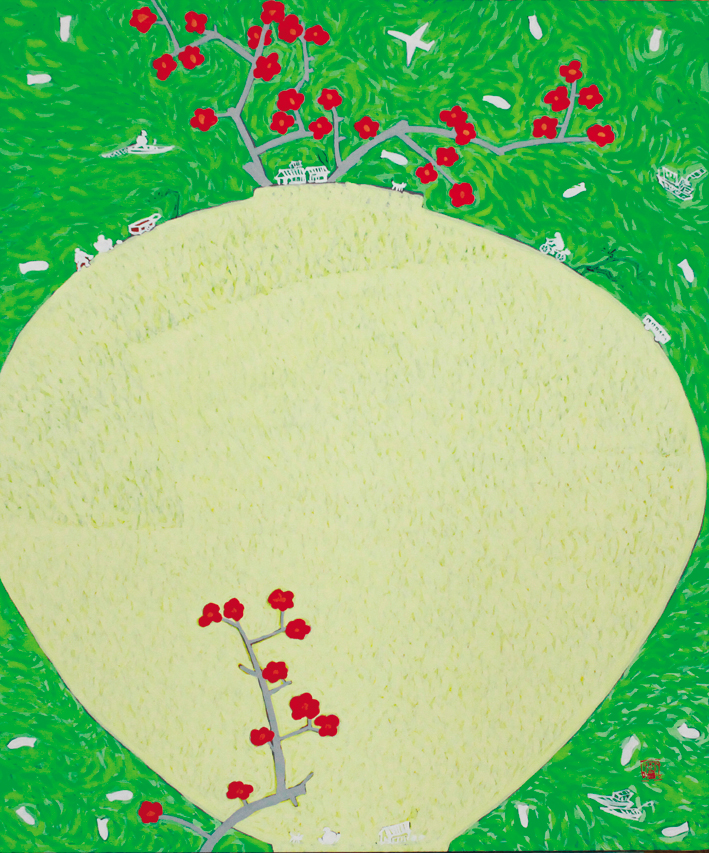

▲ 달항아리 장지 먹 분채, 72×61cm, 2012

“전북대에서 미술을 전공했지예. 20여년 전 목포에서 시외버스를 타고 출발해 무안, 함평, 영광, 고창을 지나면서 남도 길의 매력을 제대로 알아 부렀고, 그 후부터 줄곧 남도의 풍정을 그려왔지예.”

구수한 남도사투리를 쓰는 화가는 있는 그대로의 모습을 그려내는 ‘풍경’이라는 말을 꺼려한다. 그보다는 정서와 회포를 자아내는 풍치나 경치를 뜻하는 ‘풍정’이라는 말을 즐겨 쓴다. 자신의 그림에 남도만이 지닌 진한 풍정을 담고자하기 때문이다. 스케치 나설 때도 사진기를 들고 다니지 않는다는 그는 눈으로 찍고 마음에 담아온다고 했다.

▲ 300년 된 매화 그리고 바다 장지 먹 분채, 93×58cm, 2012

▲ 300년 된 매화 그리고 바다 장지 먹 분채, 93×58cm, 2012

“글의 개성을 두고 문체라고 하는 것 마냥, 그림에도 화체(畵體)가 있지예. 남도의 삶 속에 들어가서 자기화시키는 작업을 끊임없이 해야 나만의 화체가 만들어지는 것잉께요.”

박대용 화가의 화체라고 할까. 그의 그림 특색은 현대적인 조형미에 덧입은 전통채색기법에 있지 않을까 싶다. 그의 그림을 보면 수채나 유채와는 다른 특별한 맛이 느껴진다. 진원지는 바로 천연안료인 분채라는 전통 물감이다. 장지에 분채를 곱게 빻아서 두툼한 한지(장지)에 한겹 한겹 올리기를 17차례. 결단코 많은 시행착오와 실험이 필요한 작업과정이다. 분채를 올리기 전에는 아교칠을 3차례 해서 장지를 단단하게 굳히는 사전 작업을 한다. 이런 방식으로 그림을 그리면 천년은 족히 간다는 게 그의 설명이다. 오랜 역사를 지닌 불화, 민화 등이 바로 분채로 그린 그림이다.

그는 지금껏 철저하게 전통한국화를 그리는 방법을 고수해왔다. 그러면서 현대적으로 재해석한 남도의 풍경을 그림으로써 박대용만의 화체를 완성해냈다.

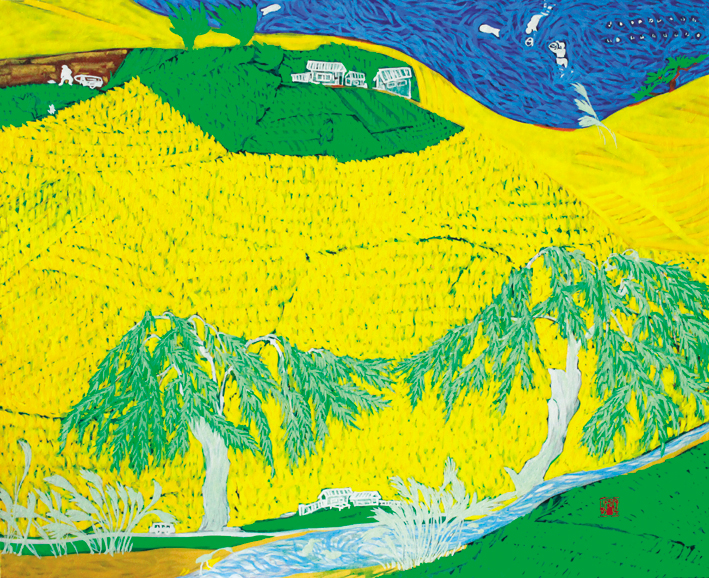

▲ 어머니가 품은 들노래 순지 먹 분채, 162×130cm 2012

▲ 어머니가 품은 들노래 순지 먹 분채, 162×130cm 2012

자연과 인간의 관계를 새롭게 해석하고 있는 점도 흥미롭다. 그림 속 남도의 능선들과 하나처럼 어우러지며 형태를 드러내는 똥장군은 인간이 자연에게 에너지를 주는 역할을 했던 도구였다는 것. 작가의 해석을 들으니 그림이 다시 보인다.

“오랜 역사 동안 남도 지방이 정치적으로 소외되었던 게 지금 보면 정말 다행이지예. 그렇지 않았다면, 남아나는 것이 없었다, 그렇게 생각되니께. 감사할 일이랑께요.”

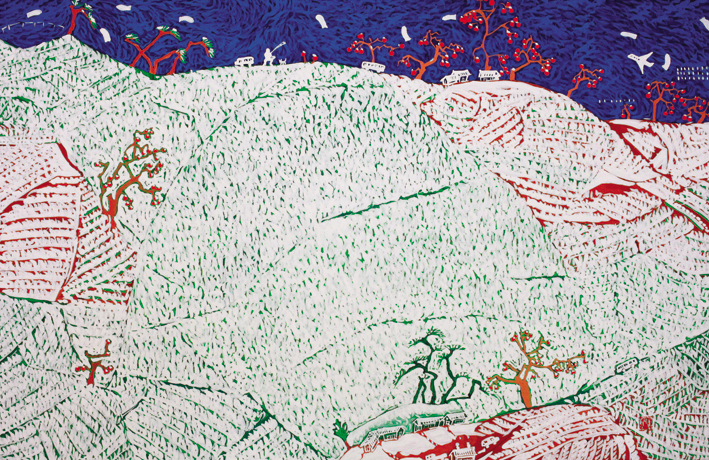

▲ 눈내린 감마을 장지 먹 분채, 93×60cm2012

화가의 말에 고개가 절로 끄덕여진다. 남도는 조선시대 바른말 하는 신하들의 유배지로, 일제강점기 곡식을 약탈해가는 창고로 소외됐고, 이후 근현대에 들어서는 개발로부터 소외돼 왔다. 그런 덕에 오랜 시간 자연스럽게 형성되어 온 사람과 사람, 사람과 자연의 관계와 흔적들이 여전히 존재할 수 있었다.

▲ 버들 바람 마을 장지 먹 분채, 66×54cm 2013

어찌 보면 우리 시대 작가들도 소외되어 있다. 대다수 작가들에게 전업작가로 살아가는 길은 가난한 수도승이 걷는 길과 같다. 박대용 작가도 다를 바 없다. 이른 새벽 수영으로 몸을 깨운 뒤, 7시부터 작업을 시작해 새벽 1~2시까지 꼬박 몰입한다. 식사나 휴식시간을 제외하고도, 하루 평균 14시간에 이르는 작업을 통해 한 작품 한 작품을 사회에 내놓는다. 그림 그리는 날, 술은 입에도 대지 않는다. 철저한 자기관리와 수도의 대가로 내놓는 그림들이다.

▲ 달항아리를 품다 장지 먹 분채, 92×60cm, 2012

▲ 달항아리를 품다 장지 먹 분채, 92×60cm, 2012

“예술은 사회에 환원되는 것이지예. 사람들은 작가들이 에너지를 쏟아 그린 예술품을 공기처럼 즐기면 되는 것잉께. 그리고 사회는 작가에게 일정 부분 그림을 그릴 수 있는 장치를 해주어야 한당께요.”

남도 땅에 몸을 맞대고 가장 한국적이면서 현대적인 남도를 그리는 한국화가 박대용, 그가 마음 놓고 창작에 몰두할 수 있는 시절이 어서 오기를 바람한다.

▲ 매화랑 똥장군이랑 장지 먹 분채, 72×61cm, 2012